08/07/2011

C'est déjà fermé...

Il peut sembler inutile de parler d'une exposition qui vient de fermer. Mais d'une part je n'ai pas eu beaucoup de temps pour écrire ces derniers temps, et d'autre part j'ai fait l'expo le jour de sa fermeture... Car on ne peut pas dire que L'aigle blanc, Stanislas Auguste, dernier roi de Pologne (bonjour le titre) ait bénéficié d'une communication et d'une publicité importantes. Mais comme le catalogue est disponible partout, on va quand même en dire quelques mots.

Ouvrant sur un superbe portrait de Stanislas Auguste en habit de couronnement par le peintre italien Marcello Bacciarelli (1731-1818) à qui le roi confia la création de l'académie des Beaux-Arts, l'exposition est répartie, dans des espaces par forcément prévus pour ça, par thèmes : portraits de famille et de proches, collection de peintures, collection de dessins et de gravures, des bâtiments et des décors, des artistes européens au service du roi, l'académie de peinture et la destinée de la Pologne. Si le propos est intéressant et aurait mérité d'être davantage étendu dans le catalogue, certaines œuvres de certains thèmes souffrent de la proximité immédiate d'autres œuvres plus immédiates.

Ainsi les dessins et gravures (malgré un superbe Savery ou un très beau Rembrandt) souffrent de passer immédiatement après les peintures, riches de quelques chef d'œuvres d'artistes célèbres comme le 'Savant à son pupitre' de Rembrandt, la 'Vieille Femme' de Gérard Dou ou la 'Vue d'un port au matin' de Claude Joseph Vernet et de tableaux charmants d'artistes moins connus comme Duflos, Charpentier (mignon 'Garçon nourrissant des oisillons'), Le Paon, Norblin de la Gourdaine (français qui fit un long séjour en Pologne) ou Tadeusz Kuntze (amusante allégorie baroque sur 'l'Art'). De même les meubles présentés à côté de quatre des grands paysages de Pologne peints par Bernardo Bellotto, le neveu de Canaletto, ainsi que les dessins présentant les châteaux royaux, situés dans des petits cabinets juste en face de quatre somptueux éléments de décors de Jean-Baptiste Pillement, passent un peu inaperçus.

Une exposition intéressante et agréable mais inégale, reproche que l'on peut également faire à un catalogue dont on aurait aimé qu'il nous offre davantage de matière (et d'illustrations), en particulier sur les collections de peinture du roi et sur les artistes de l'académie. Les notices d'œuvres auraient elles aussi gagnées à être un peu plus complètes et à bénéficier de photos plus grandes (pour les Pillement en particulier) ou de meilleure qualité (pour les Bellotto). Saluons néanmoins le palais impérial de Compiègne pour cette manifestation (en regrettant, mais on y reviendra peut-être, qu'une grande partie de ses collections ne soit pas toujours visibles).

L'aigle blanc, Stanislas Auguste, dernier roi de Pologne, Palais impérial de Compiègne, jusqu'au 4 juillet. Catalogue RMN Grand-Palais.

15:08 Publié dans exposition en province | Lien permanent | Commentaires (0)

22/03/2011

Normandie impressionniste : suite et fin ?

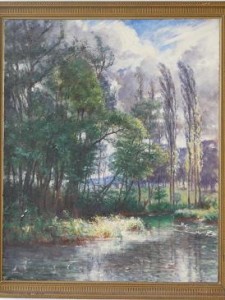

Belle initiative que celle de l'atelier Grognard à Rueil-Malmaison que de proposer une exposition sur l'école de Rouen, intéressant prolongement de la grande exposition de Rouen l'été dernier où certains de ces artistes étaient représentées mais à petite dose. Présentés par thèmes (la Seine, le port, la ville aux cents clochers, la campagne...), les œuvres proviennent en partie de collections privées, couvrent une large période (de 1880 à 1950) et sont donc de styles très variés.

Les deux peintres les plus connus de cette "école de Rouen" ne sont pas placés à la même enseigne : là où Albert Lebourg (1849-1928) est représenté par une grosse dizaine de toiles de qualité assez inégale dont on ressortira en particulier Le petit bras de la Seine au Bas-Meudon ou Le pont de Suresnes, Charles Angrand (1854-1926) est réduit à la portion congrue : deux peintures dont le très beau Pont de pierre déjà présent à l'expo de Rouen et quelques pastels. Dommage !

Mais ceux qu'on était venu voir, ce sont d'abord ces artistes qu'Une ville pour l'impressionnisme nous avait donné envie de découvrir davantage. Léon Jules Lemaître (1850-1905), Joseph Delattre (1858-1912), Charles Fréchon (1859-1929) ou Robert Antoine Pinchon (1886-1943) sont ainsi à l'honneur avec de nombreuses toiles même si c'est malheureusement parfois par des œuvres vues quelques mois plus tôt. Si les deux premiers séduisent par leurs ambiances brumeuses voire humide dans de charmantes scènes ou paysages du quotidien, certes un peu anecdotique, et le dernier par la vivacité de son coloris, c'est Fréchon et sa version originale du divisionnisme qui va nous marquer tout particulièrement sur des œuvres comme L'automne en forêt de Quévreville, Rouen le Pré aux loups ou Neige. Et on regrette vraiment d'avoir raté sa rétrospective d'il y a quelques années...

Mais la bonne surprise, ce sont ces peintres qu'on connaissait peu ou pas : Narcisse Hénocque (1879-1952) dont la Brume du matin sur la Seine est pleine de fraîcheur, Georges Bradberry (1879-1959) et ses pastels de femmes au travail, Pierre Hodé (1889-1942) qui semble vivre le port sur Voiliers, pont transbordeur et surtout Narcisse Guilbert (1878-1942) remarquable dans son effet d'hiver sur Rouen, le Pré aux loups, neige ou dans l'agitation du Marché, place de la Haute-Vieille-Tour.

Voilà une belle exposition dans un lieu qui permet de bien mettre en valeur les œuvres et dont le propos (qu'on aurait aimé être plus développé en panneau comme dans le catalogue, vendu à un prix très raisonnable mais dont certaines illustrations sont malheureusement de très piètre qualité) n'est pas de nous faire prendre ces différents artistes pour des grands maîtres mais bien de nous montrer comment ils se sont appropriés chacun à leur manière et ce jusqu'assez tard au XXème siècle les apports de l'impressionnisme, pour produire des toiles, peut-être secondaires, mais souvent charmantes.

École de Rouen. Les peintres impressionnistes et postimpressionnistes

L'atelier Grognard, Rueil Malmaison du 21 janvier au 18 avril 2011.

22:33 Publié dans exposition en province | Lien permanent | Commentaires (0)

16/03/2011

Né trop tard ?

Il est toujours agréable de voir les musée de province organiser une grande rétrospective sur un enfant du pays, ancienne gloire locale désormais oubliée et faisant partie de ces charmants petits maîtres chers à Verschuur. Disposant déjà d'une salle dans l'accrochage permanent du musée de Gajac à Villeneuve sur Lot, c'est pour quelques semaines tout le musée qui est consacré à André Crochepierre (1860-1937) avec une bonne centaine d'œuvres provenant essentiellement du fond du musée (qui n'en expose qu'une faible partie habituellement) et de collections privées. Né à Villeneuve où il reviendra après sa formation parisienne chez Bouguereau, ce qui ne l'empêchera pas de participer avec un certain succès aux Salons à Paris (médailles en...) ni même d'exposer à l'étranger, il semble viscéralement attaché à sa terre.

Si le musée de Gajac ne présente en général que quelques portraits et scènes de genre, l'exposition va mettre en lumière toutes les facettes de son art en tentant de les présenter par thème (intimité de l'artiste, scènes de genre, portraits, natures mortes) alors même que la configuration du musée rend cela difficile. Ainsi trouve-t-on à côté de sa seule (et franchement décevante) scène d'histoire non seulement des esquisses mais aussi nombres de petites œuvres (pas toujours en très bon état de conservation d'ailleurs) de tout genre (deux très jolies bord de mer cependant) et quelques œuvres très médiocres de proches. Quand à la grande salle, on y retrouve mélangés des natures mortes, des scènes de genre avec leurs études et quelques portraits alors que les couloirs servent à accrocher les paysages sans réelle cohésion apparente ainsi qu'un grand portrait de famille. Ajouter à cela la quasi-absence de tout panneau explicatif et il faudra bien se contenter du seul plaisir des yeux, qui sera fort heureusement grand.

Autoportrait au foulard rouge - 1931 - Musée de Gajac

On découvre ici un portraitiste à la formation classique (Mme Dartigue et M. Vivier dont les fonds noirs auraient pu être peints par un élève d'Ingres) capable et ce dès ses débuts (le truculent Homme au fleuret) d'une grande liberté de touches et d'effets : ses autoportraits sont ainsi brossés avec vigueur alors que les vues de son épouse dans différentes situations sont pleines de tendresses et de charmes. Et il est étonnant de voir de la même main le très austère (et très milieu du XIX° Mme Labadie) et les beaucoup plus naturels et modernes Portrait du grand père Albre ou Mme Albre. Mais sa réputation (tableaux achetés par l'état et présentés au Louvre), Crochepierre la fit sur ses scènes de genre inspirées par sa passion pour les maîtres hollandais. Des travailleurs, souvent pauvres et âgés, fileuses, dévideuses, brodeuses, essoreuses ou autres..., représentés dans un clair-obscur rembranesque traversé d'éclats de lumière chaude. Tout en empâtement, les visages sont souvent marqués mais il y a toujours quelque chose de digne et de touchant, un profond respect.

La visite du linge - 1897 - Musée de Gajac

Mais la vraie surprise fut de voir qu'il fut aussi un paysagiste délicat, de sa région mais pas que. Influencé par les pleinairistes, plus l'école de Barbizon que l'impressionnisme, il s'attache à représenter des scènes simples, accrochées par la lumière. Un étang, une forêt, une masure (somptueuse Grange) sont sources de poésie et de lumière. On découvre aussi un charmant peintre de nature-morte, dont les ustensiles de cuisine en cuivre ou en porcelaine rappellent aussi bien le Kalf de l'âge d'or hollandais que plus tard Chardin ou le méconnu Fouace. On gardera aussi un souvenir ému de deux superbes chats relégués dans une salle minuscule servant pour l'audio-visuel. Et il n'est pas difficile de penser que, s'il était né 30 ans plus tôt, Crochepierre aurait été autrement célébré, alors que là, il souffre face aux avant-gardes. Dommage simplement que l'exposition se contente d'accumuler les oeuvres et que le catalogue soit aussi sommaire.

L'étang du Rooy - 1913 - Musée de Gajac

Rendons cependant grâce au musée de Villeneuve sur Lot de présenter régulièrement des expositions de qualité ('Imaginaire de Ruines', 'Espagne les années sombres', 'Eaux volantes, eaux marchandes'...) et d'avoir encore une fois prouvé à quel point il y a du talent et de la diversité chez les petits maîtres académiques jusque dans les premières décennies du XXème siècle. En espérant pourquoi pas bientôt un travail de qualité équivalente sur l'autre gloire locale, Maurice Réalier-Dumas.

André Crochepierre 1860-1937 éloge de l'instantané. Musée de Gajac, Villeneuve sur Lot jusqu'au 20 mars 2011.

20:36 Publié dans exposition en province | Lien permanent | Commentaires (0)

12/03/2011

Georges de Lastic

S'il fait beau ce dimanche (et même s'il pleut en fait), il ne faut pas hésiter à se rendre sur les lieux de l'exposition sur Georges de Lastic. Partagée entre les deux musées dont il fut le conservateur, le musée de la vénerie à Senlis et le musée de la chasse et de la nature à Paris, elle présente au public jusqu'au 13 mars un florilège parmi les collections d'un sacré amateur d'art.

On ne peut qu'être ébloui par la qualité des portraits en entrant dans la première salle parisienne, éblouissement confirmé dans la salle suivante et à Senlis. Ce sont des œuvres majeures qui se présentent sous nos yeux et pas les plus grands spécialistes français du genre, formant un superbe panorama du genre : Pierre Mignard (le très classique mais tout à fait superbe Portrait présumé de Marie Mancini qui n'est pas attribué avec certitude ou le modello pour La famille du Grand Dauphin), Hyacinthe Rigaud (La Comtesse de Lignières avec ses étoffes chatoyantes mais aussi trois portraits d'artistes dont Antoine Coysevox et Gabriel Blanchard), Nicolas de Largillière (un ensemble exceptionnel dont une somptueuse Marie Madeleine de la Fayette où le chien allongé devant sa jeune maîtresse et le paysage rappelle que l'artiste était loin de n'être que portraitiste, mais aussi le portrait d'enfant Nicolas Jean-Baptiste Hallé en saint Jean-Baptiste, le Portrait de gentilhomme que l'on voit sur l'affiche de l'exposition ou ou le portrait de famille La marquise de Noailles et ses deux enfants dans lequel trouve sa place un portrait de l'époux défunt), Nattier (un inhabituel Mademoiselle de Charolais peinte en robe de bure).

Mais on découvre également un Autoportrait où Isaac Fuller semble se représenter éméché, une version du Portrait équestre de Louis XIV à cheval par René-Antoine Houasse et trois charmants portrait d'enfants du XIXème, deux par le prix de Rome Léon Bénouville manquant un peu de naturel et le troisième plus gracieux par Léopold Horovitz. Le portrait n'est pas le seul genre brillamment représenté puisque sont aussi présentes des natures mortes par Largillière, Meiffren Conte (somptueuse Nature morte d'orfèvrerie, coquillages et jeu de cartes), Jean-Baptiste Oudry et deux simples et raffinées études de fleurs de Anne Vallayer-Coster ; des modello (Philippe et Jean-Baptiste de Champaigne, Nicolas Loyr, Joseph Parrocel), un très beau paysage classique de Jean Lemaire, deux ravissantes scènes de genre de Jacques van Schuppen et quelques œuvres sur papier (Oudry, Louis Aubert). Enfin, comment ne pas finir par l'artiste que Georges de Lastic a cherché sans cesse à remettre en valeur (et dont la monographie vient de paraître), le peintre des chasses de Louis XIV Alexandre-François Desportes. En plus d'une délicate Étude de fleurs, le musée de Senlis présente dans la salle qui lui est consacré et où trônent deux grands formats, trois œuvres superbes : Beagles chassant un lièvre, Chasse au cerf et Gibier mort gardé par un chien.

Deux très belles expositions dont on regrettera pour des raisons de commodité qu'elles ne soient pas réunies (même si on comprend très bien pourquoi), accompagnées d'un catalogue aux illustrations superbes avec des articles et des notices passionnantes.

Georges de Lastic (1927-1988), le Cabinet d'un amateur.

Musée de la chasse et de la nature, Paris et musée de la vénerie, Senlis, jusqu'au 13 mars 2011.

16:16 Publié dans exposition à Paris, exposition en province | Lien permanent | Commentaires (0)

Normandie impressionniste

Publié auparavant dans jécoutedelamusiquedemerde (le 18 août 2010).

Une ville pour l'impressionnisme, Monet, Pissarro, Gauguin à Rouen

Musée des Beaux-Arts de Rouen

Pièce maîtresse du festival Normandie Impressionniste 2010, l'exposition a pour but de montrer l'importance de la ville dans l'impressionnisme, aussi bien par son choix fréquent comme thème que pour les conséquences que sa vision aura sur la manière de certains peintres ou pour les artistes qui en sont originaires.

Après une première salle consacrée à la peinture de Rouen avant les impressionistes (Corot, Turner, Paul Huet, Jongkind), on alternera les salles consacrées à un thème (le paysage fluvial, les débuts de l'école de Rouen, le tournant du siècle, la deuxième génération de l'école de Rouen) et celles consacrées à un artiste (premier séjour de Pissaro, séjour de Gauguin, Monet et les cathédrales, derniers séjours de Pissaro) avec un ravissement constant. Le choix des oeuvres, venues aussi bien de musées de Province que de l'étranger ou de collections privées est absolument impeccable. Et si on émettra une réserve sur la présence de Gauguin, fort peu (et plutôt mal) représenté, sur l'affiche, on sortira émerveillé devant le formidable choix d'oeuvres de Pissaro et ravi d'avoir découvert en Charles Lapostolet, Léon Jules Lemaître ou Charles Frechon (entre autres) bien plus que de simples petits maîtres.

Une exposition comme le Grand Palais ne nous en a plus présenté depuis longtemps, à conseiller absolument à tous, même les plus blasés ou rétifs à l'impressionnisme.

Millet, à l'aube de l'Impressionnisme

Musée d'art Thomas-Henry, Cherbourg

Bien que parmi les fondateurs de l'école de Barbizon, Jean-Francois Millet est plus souvent considéré comme un peintre réaliste que pré-impressionniste et il allait être intéressant de voir comment l'exposition allait se raccrocher aux branches du thème général de la Normandie Impressioniste.

Eh bien tout simplement en en restant très éloigné... Montrée chronologiquement, l'évolution du rapport de Millet à la peinture de la nature s'avère passionnante, depuis les oeuvres du début, copiées ou à la manière de maîtres anciens au chef d'oeuvre final, L'église de Gréville du musée d'Orsay. C'est ce sentiment profond de la nature que l'on retrouvera plus tard chez les impressionnistes. Très didactique, l'exposition ne présente malheureusement que peu d'oeuvres, la plupart venant des collections du musée. Mais on y découvrira un Millet dessinateur tout à fait charmant et qui évoque les paysagistes hollandais avec le regret de ne pas en voir plus...

Une exposition sympathique mais trop petite pour être indispensable et justifier le déplacement, à moins que vous ne connaissiez pas la très riche collection permanente, certes très classique (Fra Angelico, Murillo, Poussin, Vouet, David...) mais assez exceptionnelle pour une ville de cette taille.

Sur les pas de Corot en Normandie

Musée des Beaux-Arts, Saint-Lô

Là-aussi le rapport avec la Normandie Impressionniste est pour le moins ténu mais après tout, Corot est considéré comme un des précurseurs et il a peint en Normandie alors...

Dans un grand bazar (l'expo a lieu au milieu des -pauvres- collections permanentes du musée) et suivant une thématique peu claire, sont accrochées quelques oeuvres de Corot, Millet, de petits paysagistes et du photographe Christian Malon, de très loin le plus représenté au point qu'on puisse considérer qu'il est, sinon la star de l'expo, du moins son fil conducteur. La plupart des dessins de Corot étant des photos, les originaux n'ayant pas le droit d'être prêtés, il y a peu de choses à se mettre sous la dent à part de nouveaux dessins de Millet, toujours aussi agréables, et la Vue de St-Lô de Corot venue du Louvres dont on admirera le génie en la comparant à des vues équivalentes de petits maîtres. Et si les photos sont saisissantes par ce qu'elle nous montre de campagnes presque similaires à celles représentées par les artistes du XIX°, ce n'est pas franchement pour cela qu'on était venu.

Une petite exposition pas désagréable mais qu'on ne se voit pas recommander tellement elle semble désorganisée et bancale.

Honfleur, entre tradition et modernité, 1820 - 1900

Musée Eugène Boudin, Honfleur

Retour en plein dans le sujet du festival, avec un des musées de province aux expositions en général des plus intéressantes...

Très dense, l'exposition nous présente près de 200 oeuvres de toute provenance, aussi bien de grands maîtres (Boudin, qui se taille bien entendu la part du lion, Monet, Corot, Courbet, Dufy) que d'artistes reconnus (Jongkind, Bonington, Th. Rousseau, P Huet), un peu oubliés (Français, Pelouse, Mozin, Isabey) voire méconnus (Smargiassi, Thiollet, Cassinelli), et montrant des scènes de la région de Honfleur. Présentée par thèmes (marines, ports, plages...), elle manque d'explication dans ses choix et ses partis pris, tout en offrant à boire et à manger, tant la qualité varie d'une peinture à une autre (le choix des Boudin laisse parfois songeur par exemple). Mais on aura le plaisir de découvrir des oeuvres comme Prairie près de Trouville de Brascassat, Pâturages aux environs de Honfleur de Troyon, Honfleur, marine au large de la côte de Grâce de Mozin, Bateaux à vapeur dans le port de Honfleur de Charles Pécrus et tant d'autres...

Plus copieuse mais pas très digeste (200 c'est beaucoup...), moins prestigieuse dans ses oeuvres et beaucoup moins claire que sa consoeur de Rouen, Honfleur, entre tradition et modernité, ravira les fans de peinture du XIX° (enfin surtout de paysages...) à défaut d'être vraiment indispensable.

Pour en savoir plus sur le festival...

15:46 Publié dans exposition en province | Lien permanent | Commentaires (0)