01/10/2020

Versailles au XX

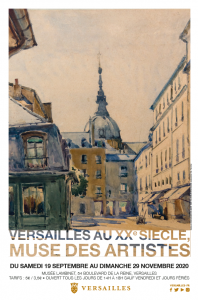

Très intéressante expo (comme toujours) au musée Lambinet à Versailles, consacrée aux artistes de la ville ou ayant représenté la ville dans la première moitié du XX° siècle. Les premières salles présentent ainsi des artistes ayant des liens avec Versailles avec des œuvres pas forcément en rapport avec la ville alors que les suivantes se concentrent davantage sur les vues de la ville.

Si les peintures, aquarelles, dessins, affiches... donneront envie aussi bien aux versaillais qu'aux touristes d'aller explorer la ville pour voir si et comment les différents lieux ont évolués, elles permettent aussi de découvrir des artistes à la formation encore classique et souvent oubliés. Ainsi découvre-t-on à côté des plus connus Henri Le Sidaner, Georges Lacombe ou André Suréda des noms que l'on ignorait totalement comme Pierre Huvelliez (1891 - 1959 ) et ses aquarelles colorées et délicates ; René Aubert (1894 - 1977) surtout connu comme dessinateur de presse mais superbe dessinateur aussi bien pour croquer un vieil homme sur un banc qu'un paysage urbain au lavis ou René Roussel ( 1885 - 1962 ) auteur de magnifiques vues au sépia ou à l'aquarelle (Abreuvoir de l'avenue de Sceaux), tous les trois représentés par de beaux ensemble.

Des découvertes et l'envie d'aller se balader après, que demander de plus ?

Versailles au XXe siècle, muse des artistes, musée Lambinet, Versailles, jusqu'au 29 novembre 2020

16:24 Publié dans exposition en région parisienne | Lien permanent | Commentaires (0)

25/07/2020

musée des arts décoratifs-les dessins

Quand le musée des arts décoratifs se décide à sortir ses œuvres sur papier des réserves pour en exposer une sélection, le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y a de quoi faire : dessins d'architecture, préparatoires à des meubles, des bijoux, des pièces d'orfèvrerie, des plafonds, des peintures, des vitraux, des monuments mais aussi des œuvres indépendantes (portraits, paysages...), toutes les utilisations du médium sont mises en avant avec des pièces souvent remarquables. Le seul regret sera sans doute la présentation en abécédaire par forcément toujours très convaincante.

Difficile de faire un recensement d'une exposition aussi dense, donc on se contentera d'évoquer les pièces qui m'ont le plus marqué : un bel ensemble de portraits au pastel de Charles Genty plus connu comme illustrateur et caricaturiste ; La céramique de Luc Olivier Merson ; des projets de plafonds de Alberti, La Fosse et Le Brun ; un bel ensemble de dessins XVIII° (Boucher, Fragonard, Watteau, Carle Van Loo) ; une superbe Circoncision de Martin de Vos ; des projets du sculpteur Henry de Triqueti ; une superbe série de paysages à l'aquarelle de Henri Rivière et à la sortie de l'exposition une incroyable étude de cheval, grandeur nature d'Albert Besnard.

Et en sortant, il ne faut pas oublier de faire le tour des collections permanentes, non seulement car elles sont d'une immense richesse, mais surtout parce qu'elles accueillent d'autres planches de l'exposition, souvent en rapport avec les œuvres présentées (dessins de meubles par exemple). On pourra y admirer entre autres neuf portraits attribués à Nicolas Lagneau, deux œuvres de Cornelis Troost, des modèles de JB Huet pour la manufacture de Jouy (occasion de se rappeler la très belle exposition que le musée Cognacq-Jay avait consacrée à l'artiste), deux magnifiques représentations d'intérieur de Luigi Bisi ou des aquarelles d'architecture d'Hector Guimard. Tout fan de dessins doit absolument s'y rendre !

Le dessin sans réserve. Collection du musée des arts décoratifs. Paris, MAD, jusqu'au 31/01/21.

11:42 Publié dans exposition à Paris | Lien permanent | Commentaires (0)

20/07/2020

Dreux-Maurice de Vlaminck

Première exposition faire après le confinement, il y a de cela quelques semaines déjà, le musée de Dreux ayant été un des premiers à rouvrir, Vlaminck le tumulte de la matière aura d'abord été l'occasion de découvrir une ville que je ne connaissais pas et un musée aux collections très intéressantes.

Je me suis longtemps peu voire pas intéressé à Maurice de Vlaminck. Jusqu'à ce que je découvre qu'après sa période fauve, généralement la plus appréciée et la plus montrée, il a évolué, en particulier sous l'influence de Cézanne, vers un style moins moderne mais beaucoup plus à mon goût. Or l'exposition de Dreux, loin d'être une rétrospective (il n'y a déjà qu'une vingtaine d’œuvres), se concentre sur ses peintures à partir des années 20 (une seule nature morte de sa période fauve) autour de la sublime Baie des Trépassés du musée avec des tableaux prêtés par sa famille.

Et à part un autoportrait et trois natures mortes, ce sont donc des paysages que l'on peut admirer : fermes, champs, villages ou forêts, parfois sous la neige, nous montrent une nature puissante, froide et souvent hostile. A la tonalité sombre des arbres, ciels et herbes répondent souvent les couleurs vives et violentes des blés ou d'un toit. C'est à une vision d'une ruralité en train de disparaitre et que Vlaminck est allé cherché en s'installant au fond de l'Eure-et-loir que nous assistons, une ruralité laissant place, sans aucun doute à regret pour le peintre, à une modernité industrielle montrée dans les trois derniers tableaux de l'exposition ou station essence, silo et véhicules motorisés envahissent désormais l'espace.

Un exposition petite mais qui mérite vraiment qu'on s'y rende.

Vlaminck, le tumulte de la matière, musée de Dreux, jusqu'au 21 mars 2021

10:54 Publié dans exposition en province | Lien permanent | Commentaires (0)

17/12/2019

Automne-Hiver 2019 II - Orangerie

Seul plaisir de la grève, la possibilité de faire les expositions sans faire la queue et sans bousculade dans les salles... Et je ne suis pas sûr que je n'aurais pas un peu regretté d'avoir fait l'exposition Félix Fénéon à l'orangerie dans d'autres conditions...

D'ailleurs il faudrait dire la deuxième moitié de l'exposition consacrée à Fénéon après la première partie que lui consacra ce printemps le musée du Quai Branly. Il y a du coup une redondance certaine entre les deux expositions vu qu'il était bien entendu impossible de séparer sa vie (il faudrait d'ailleurs dire ses vies), son amour des artistes contemporains et celui pour "les arts lointains". On n'en apprendra ainsi pas forcément beaucoup plus sur lui (à part l'épisode de son procès pour l'attentat du restaurant Foyot) et il y a finalement trop peu d’œuvres présentées dans la section consacrée aux artistes défendus quand il a travaillé pour la galerie Bernheim-Jeune.

Il y a heureusement un pur moment de bonheur dans l'exposition avec la grande "salle" consacrée au néo-impressionnisme. Si Cross, Luce ou Dubois-Pillet ne sont présents que par une ou deux œuvres, Signac et Seurat bénéficient tous les deux d'un bel ensemble. Du premier on notera bien évidemment l'incroyable portrait de Fénéon venu de New York et accompagné de travaux préparatoires ; la petite réplique de Au temps d'harmonie ; le très beau paysage maritime de Concarneau ou l'étonnant Un dimanche. Du second on se régalera d'un très bel ensemble de dessins et esquisses, mais aussi de cinq grands paysages de bord de mer venus de Londres et des États-Unis, tous absolument superbes.

Si au final il me semble qu'il aurait mieux fallu faire une seule grande exposition, aller à l'Orangerie reste indispensable pour découvrir ou en savoir un peu plus sur ce singulier personnage que fut Félix Fénéon.

Félix Fénéon. Les temps nouveaux, de Seurat à Matisse, Paris, l'Orangerie, du 16 octobre 2019 au 27 janvier 2020

14:19 Publié dans exposition à Paris | Lien permanent | Commentaires (0)

15/12/2019

Automne-Hiver 2019 I - Auvers sur Oise

Le musée Daubigny à Auvers-sur-Oise est définitivement très actif puisqu'il présente déjà une nouvelle exposition, consacrée cette fois aux peintres qui, à la suite de Jules Dupré à l'Isle-Adam, Camille Pissaro à Pontoise ou Charles-François Daubigny à Auvers, sont venus poser leurs chevalets dans la vallée de l'Oise. Organisée avec le musée Camille Pissarro de Pontoise, le Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq de L’Isle-Adam, le musée William Thornley d’Osny, la Commune d’Ecouen et l’Association des peintres d’Ecouen, elle présente une cinquantaine d’œuvres d'artistes souvent peu voire pas connus.

C'est un grand plaisir par exemple de voir réunies cinq toiles de Fernand Quignon, artiste magnifique que je connaissais essentiellement grâce au très beau catalogue raisonné qui lui a été consacré. Ses représentations de la campagne, vibrantes de lumières, sont absolument superbes. Bel ensemble aussi de Léonide Bourges, artiste sensible dont on aimerait découvrir beaucoup plus d’œuvres. On aurait aimé en revanche voir un peu plus de Ludovic Piette, ce grand ami de Pissaro très bien représenté au musée de Pontoise et seulement présent avec une toile et une gouache.

A côté d’œuvres d'artistes connus comme Luce, Vollon, Maufra, Vignon (très beau Printemps à Auvers-sur-Oise rappelant Pissaro) ou Loiseau, on découvre des noms largement oubliés comme Léon de Bastard, Henri Laurent-Desrousseaux (le ru du Valmondois), Léon Giran-Max (la coupe du bois à Neuville-sur-Oise), Jules Paulin Lorillon (très beau Champ de blé à Auvers), Alexandre René Véron (Bords de l'Oise à Auvers), Maxime Vallée (Ferme à Auvers)... qui nous rappellent une fois encore à quel point les peintres paysagistes étaient nombreux, talentueux et variés, aussi bien par leurs sujets que par leurs techniques, à la fin du XIX°... Une exposition à voir !

Lumières et couleurs de la Vallée de l’Oise, Auvers-sur-Oise, musée Daubigny, du 12 octobre 2019 au 15 mars 2020.

13:19 Publié dans exposition en région parisienne | Lien permanent | Commentaires (0)

29/09/2019

Un été parisien 2019 VIII-louvre

Impossible de ne pas finir cette petite recension des expositions ayant lieu cet été sur Paris et la région parisienne avec les expositions de dessins du musée du Louvre qui se terminent demain. Je n'ai pu les voir que tardivement, les problèmes nés du déplacement de la Joconde m'ayant empêché de m'y rendre avant, mon Pass ne me donnant plus droit aux accès prioritaires et le musée n'ayant été accessible de nombreux jours que sur réservation. Il est d'ailleurs ridicule de voir la queue immense sous la pyramide pour accéder à la Joconde alors que la plupart des salles sont vides...

Ainsi y-a-t-il très peu de monde pour voir les dessins d'Antoine Jean Gros et c'est bien dommage ! Car on découvre un dessinateur d'une grande inventivité et d'une belle virtuosité, beaucoup plus libre pas ce médium que par la peinture, annonçant vraiment le Romantisme. Reste qu'en voulant élargir le propos en montrant des dessins (très beaux au demeurant) de son maître David et de ses condisciples dans l'atelier (Girodet, Gérard, Fabre) et quelques toiles déjà bien connues, l'exposition, qui partage une des deux anciennes galeries consacrées à l'histoire du Louvre avec une présentation didactique des différentes types d’œuvres sur papier, ne présente qu'une toute partie des dessins qu'elle possède alors qu'on aurait aimé en voir davantage...

L'exposition consacrée aux dessins italiens de la collection Mariette bénéficie, elle, de l'intégralité de l'autre moitié des anciennes salles sur l'histoire du Louvre, et il fallait bien cela. Après nous avoir présenter le collectionneur et sa façon de collectionner, les dessins sont présentés par école et on finit sur une salle consacrée à sa façon de monter les dessins. Les pièces sublimes se succèdent, tous les grands maîtres sont présents (Michel-Ange, Raphael, Corrège, Parmesan, Véronèse, Carrache, Tiepolo... Coups de cœur (entre autres) pour ma part pour un Buste de jeune homme de Michelangelo Anselmi, un Vieillard barbu enturbanné de Pittoni, Six études pour St François recevant les stigmates de Palma le jeune, Dieu le père apparaissant à Adam et Eve du Baciccio ou le Paysage rocheux à l'orée d'un bois de Campagnola. Un exposition que les amoureux du dessin ne devaient pas rater....

Antoine-Jean Gros, 1771-1835 Dessins du Louvre et Dessins italiens de la collection Mariette, Paris, Louvre, jusqu'au 30 septembre

10:35 Publié dans exposition à Paris | Lien permanent | Commentaires (0)

28/09/2019

Un été parisien 2019 VII - Meaux

Composée d’œuvres venant de diverses institutions meldoises ainsi que d'une petite dizaine de peintures venues d'une collection privée, l'exposition Des Animaux et des Hommes est plus une grande exposition dossier qu'autre chose. Elle n'en est pas moins très intéressante par sa manière de nous montrer les différentes façon de représenter l'animal, du simple attribut d'un saint (le très beau St Jean l'évangéliste de Girolama Marchesi da Cotignano) ou compagnon des humain sur un paysage ou un portrait, au sujet principal du tableau, mort ou vif...

Mais l'intérêt principal d'une telle exposition est de découvrir des œuvres habituellement cantonnées en réserves et on est franchement étonné que le Chaton cajolé de Rochegrosse qui a été (à juste titre) choisi pour l'affiche ne soit pas présenté d'habitude (en tout cas pas à chaque fois que je suis allé au musée Bossuet). C'est donc l'occasion de voir des paysages de petits maîtres comme Charles Kuwasseg, Aymar Pezant, Camille Dufour, François Vuagnat, Armand Guéry... qui rappellent à quel point le XIX° a été riche et varié. Et cerise sur le gâteau avec les œuvres plus anciennes venues d'une collection privée où l'on retrouve Poussin, Fyt, Stoskopff, P van Bloemen, Potter...

Des animaux et des hommes, musée Bossuet, Meaux, jusqu'au 29 septembre 2019

11:44 Publié dans exposition en région parisienne | Lien permanent | Commentaires (0)